Interview

Issue : 43

スタイリスト・細沼ちえ|山中に埋もれる住まいで、大地の鼓動と季節の移ろいを感じる暮らし

昨年、東京と香川の二拠点生活をチャレンジさせたばかりのスタイリスト・細沼ちえさん。香川の自宅にお邪魔すると、そこは山の中に集合住宅が埋もれる不思議な建物。「ここでは、人が住まわせてもらっているような意識になります」という細沼さんの香川の生活は、東京での暮らしと緩急をつけるにもってこいの場所だった。

Profile

細沼ちえ

会社員として働いたのち、アシスタント経験を経て2009年に独立。雑誌、広告など幅広く活躍する。最近はファッションの枠を飛び越えて小道具などのスタイリングも多い。2023年から東京と香川の二拠点生活をスタート。

大地に潜りこむように暮らす、物語のような集合住宅

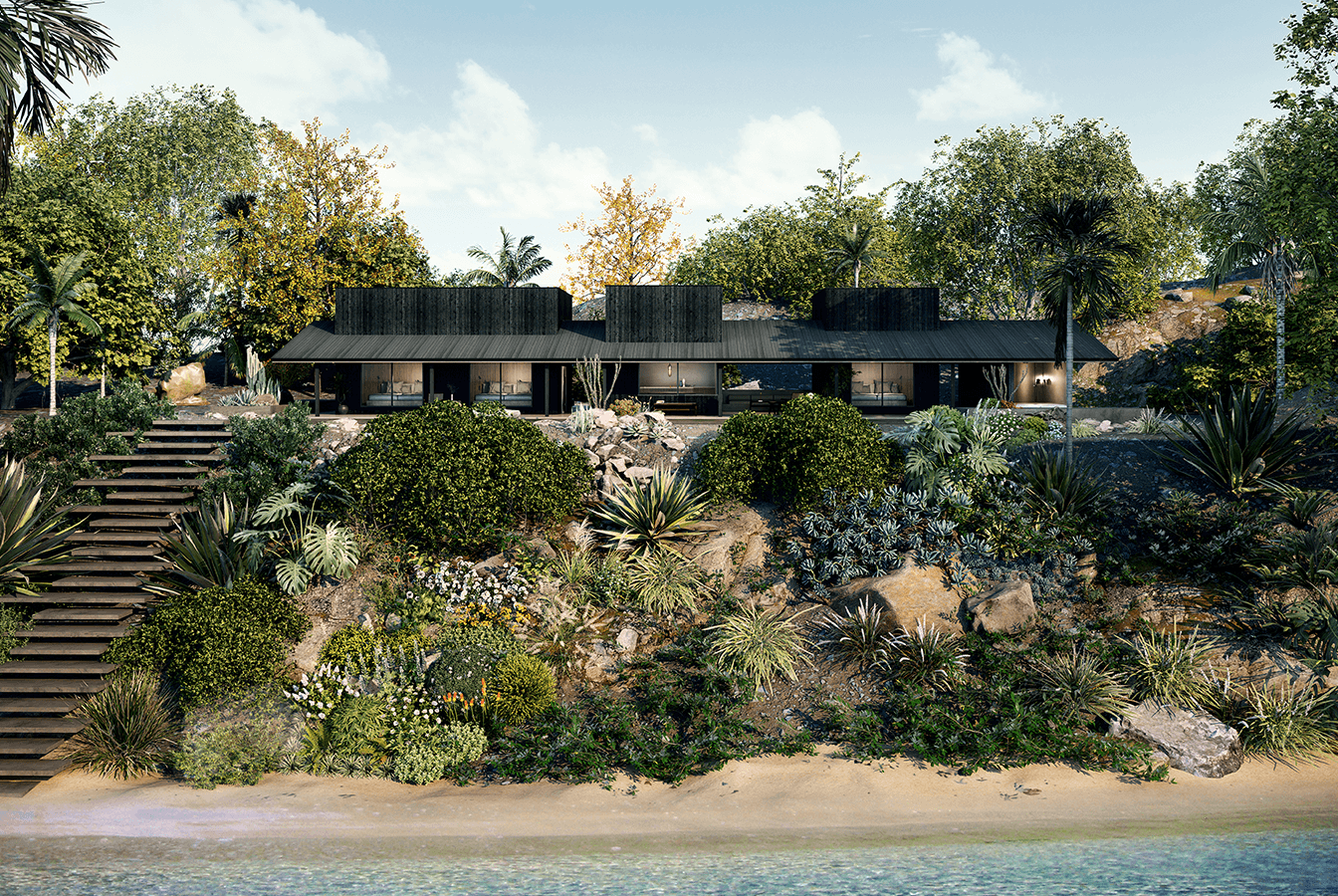

細沼さんの自宅に到着して驚いたのは、まるで童話の世界がそのまま現れたかのようだったから。幼い頃、頭のどこかで思い描いていた“コロポックルの家”が、今、目の前に広がっている感じだった。

山裾に段々状となって連なる集合住宅。通常の集合住宅であれば山を削って平地にし、そこに建設することだろう。しかし、ここでは山の斜面に応じて各階をつくり、山に埋め込む形で住居を手掛けている。

「この集合住宅は、建築家の長田慶太さんが手掛けた建物。なかなか空きが出ないと聞いていたのですが、タイミングよく部屋が空いて、東京と香川の二拠点生活を決意するきっかけになりました」

各階の間に山の土が入り込む場所を設けて、動植物の循環を断ち切らずに共存できる住まいになっていた。

「私たちが大地のすみっこを借りて、暮らしている感じが良いんです。虫もいろいろと部屋に入ってきますしね。自分も自然の一部だと実感できます」

玄関の棚の上には、自作のアイテムや各地で出会ったオブジェが訪れる人を迎えてくれる。

日々の暮らしとは真逆の過ごし方で余白を

それまでも香川はプライベートで頻繁に訪れていたという細沼さん。しかし、いつからか“旅行者”としてではなく、生活を送る人間としてもっと香川に深く関わりたいと思ったそう。

「ここでの暮らしは東京と真逆。家から海も山も近いので、とにかく自然と共存している感じがすごい。海に潜りたい時はフェリーで20分ほどの女木島に朝から向かうんです。そうすると、人が少ない海でずっと泳いでいられる。疲れたらまたフェリーに乗って帰ってきて、家でお昼寝をします。小学生の夏休みみたいな感覚」

東京にいるとずっと仕事をしてしまうので、脳の隙間や心に余白を持てるよう、香川では人間らしい暮らしを楽しんでいるという。

できるだけ物は置かない。流れる時間を感じたい

スタイリストという職業柄、物に溢れた住まいを想像していたら、意外にも細沼さんの自宅には物がなかった。

「東京の家は好きな物に囲まれていますが、香川ではできるだけ物に触れず、流れる時間を感じていたいと思っています。家の中にいても自然に包まれているのを実感できる建物だから、それだけで満ち足りた気持ちになる」

気に入っているのは、寝室や廊下の入り口や窓枠がアール状になっていること。

「無機質になりがちなコンクリートの内装ですが、こういう丸みのあるデザインを取り入れることで柔らかさが出ていると思います。建築家の遊び心が感じられますよね」

浴室の天窓のスペースは一部だけ茶色い塗装してある。土の中にある家だから、土を連想させる配色にしているとのこと。ちなみに、この塗装が防カビにもなっているそう。

カーテンは柱に備わった麻の紐で結ぶ。これも元々の備え付け。これぐらいのラフさがここの暮らしにはちょうど良い。

細沼さんの自宅で、目を引く1コーナーがある。近所のホームセンターで売られていた切り株に、コラムを書いて参画した四国の雑誌「YON」を飾って、他にも古道具屋で見つけた花瓶などを並べている。持ち物の少ない部屋の中で、ここが唯一ちょっとしたアートコーナーとなっている。

スーツケース1つで香川に来た細沼さんは、まるで今も旅の途中のような身軽さだ。「来年はどうなっているかわからない生活だから、いつでも身軽でいたいんです」という。

今まで15ケ国以上を巡り、東京の家には旅から持ち帰った器や譲り受けたものが多いが、香川では必要最低限のカップと平皿だけ。この緩急のついた生活こそ、旅するように暮らす細沼さんの秘訣だ。

いつでも旅立てるように。良い意味で潔い生活が、東京と香川の2拠点生活の基盤をつくっている。

Editor’s Voice

-

細沼さんは、人生にはタイミングとご縁がある、と言います。何かに呼ばれるように、導かれるように、新しい道を決めるときがある。そういうときは、大抵いろいろ上手くことが運ぶそうだ。香川に来たのもご縁だし、この部屋に空きが出たのもご縁。あらがうことなく、運ばれてきた波に乗ることが、細沼さんの人生を面白くする秘訣だと教わった。

Tokiko Nitta(Writer)

Staff Credit

Written by Tokiko Nitta

Photographed by Hinano Kimoto